建設業にとって、最も忌むべき事象は安全上の「事故」これは全ての現場監督にとって、共通の認識だと思います。

そして、その原因で最も多いものがこの

ヒューマンエラー

なのです。

そのヒューマンエラー事故のなかでも比率が大きいのが下記の3つです。

1,無知、未熟練、不慣れ、経験不足等 13.2%

2,危険軽視、安易、慣れ 51.1%

3,近道、省略行動 19.1%

(日本建設業団体連合会編纂「建設業におけるヒューマンエ ラー防止対策事例集」より、会員会社から報告された150件の災害事例災害事例に基づくヒューマンエラーの原因分類別発生割合)より引用

という統計が出ています。つまり、「初心者にルールを教えず、安全ルールを軽視し、必要な手順を省略する」から事故が起こっているのです。

裏を返せば、建設業の事故はこの1,2、3を抑えることができれば、半分に減らすことができるということです。そして上記にある言葉のほとんどが「安全の為のルールを結果として軽く見ている」事から発生していることがわかるでしょう。

ではなぜ作業員は「軽視」するのでしょう。「軽い」としているということは、それよりも「重い」何かがあるはずです。

僕はそれを「工期」と「費用」だと長年の経験で学びました。

誰も「痛い思いをしたい」ましてや「死にたい」なんて思っている作業員は一人もいません。でも親方や、監督から仕事をしているとこう言われます。

「そんなことやってたら間に合わんやろが!」

「そんなもん揃えてたら(買ったら)儲からんやろが!」

そう、要するにこの2つがキラーワードなのです。なのに、安全だけ見ている人は

ルールを厳しく書類を作れば、安全成績は達成できる

と思っているのです。確かに一義的にはそうでしょう。しかし例えば、安全の為に毎朝2時間講義をその現場だけが行えばどうなるか。安全成績は良くなるでしょうか。

答えは「否」です。

勿論安全意識の向上は必要で、新規入場者教育やTBM等は必須の手段ですが、それを言う返す刀で「理不尽な工期」や「あり得ない請負金額」を押しつけていたのでは、当然それを達成させるために「安全」が軽視されてしまいます。まずはそこを抑えるべきなのです。

では、工期と予算を充実させれば、安全は達成できるのでしょうか。

それも「否」です。

そう、ここまでは「前提条件」であり、これからが「教育」の出番なのです。

では、作業員にどのように教育するか

必要な教育の条件を挙げていきましょう

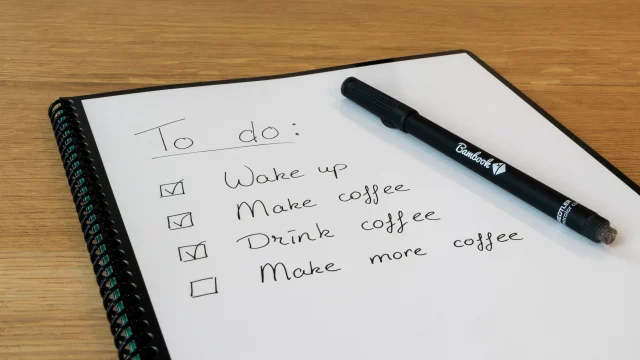

1,具体的であること

2,実現可能であること

3,わかりやすい説明であること

僕はこの3条件を現場の教育で心がけています。

1,具体的であること

これは例を挙げるとすぐに理解できると思いますが、

「今日は雨が降っています。滑りますので注意してください」と教えられるのと

「今日は雨で足場や床も滑りやすいです。昇降路や入り口には足拭きやぞうきんを備えていますので、必ず拭いて上がってください。またいつもよりもゆっくり歩き、方向転換の際には立ち止まってください」と教えられるのとでは、どちらがわかりやすいですか?

このように曖昧な部分を残さず具体的に指示すると、そのように作業員は行動するのです。

もう一つ例を挙げましょう

「今日は外壁の仕事はタイル屋さんと左官屋さんです、上下作業にならないよう一声かけでお願いします」これと

「今日の外壁の仕事は、午前中は東面を左官屋さん、西面をタイル屋さんの分担です。お互いの面には上下作業になりますので絶対に入らないでください。タイル屋さんが追いついた場合は3社協議をしますので一旦作業を止め、連絡してください」

どちらが事故が起こらないと思いますか?後者であることは明らかですよね。このように具体的な指示を心がけることで、ヒューマンエラー事故は減るのです。

2,実現可能であること

僕の現場では、いくつか普通の現場以上に「禁句」があります。たとえば「足下注意で作業します」という安全指示です。これは強くしないように戒めています。

何故か。

そんな事は「人間にできない」からです。足下に注意しながら仕事をするなど、サイボーグや魔法使いじゃあるまいし、普通の人にできるわけがありません。

現場で使われる安全指示にはこれ以外にも「陳腐化した」こういう言葉がたくさんあります。「周囲の確認をして作業」「作業開始時に指さし確認」「第三者最優先で作業」などがそれですが、いずれも絶対に実行されることはありません。とりあえず言うことがないから言っとけ、ぐらいの気持ちで発せられる事がほとんどです。

それを「実現可能」な言葉に変換させる。これが日々のTBMや朝礼でやるべき事項です

例えば先ほどの3つ

●周囲の確認をしてから作業→まずは作業にかかる前に行動範囲の不要・危険物を片付ける

●作業開始時に指さし確認→足場の上に出たら、安全帯と防護ネットを指さし確認

●第三者優先で作業→必ず監視人を置き、監視人は第三者が来たら大声で仕事を止める。

陳腐化した安全指示を、具体的で実現可能な「行動」に変えさせること。これが教育として現場監督が、そして職長が行うべき行動なのです。

3,わかりやすい説明であること

僕が一番嫌うのが、現場で高尚な講義を長々と垂れる人です。どんなにレベルの高い安全講話でも、作業員の心に届かないことには、何の意味もありません。

書類も同じ、ポイントを抑えていない作業手順書が何枚あっても、それはただの紙切れです。

要は上で書いた、具体的な守るべき、実現可能なポイントを、平易な言葉で伝えること。これが大切なのです。

例えば手順書にこう書いてあるとしましょう。

「足場組み立て時は親綱を張り、落下防止対策を確認してから縦枠を順番に設置する」

これをそのまま言っただけでは、何も伝わりません。

「一段上がる前に、端から端までネットの確認をして歩けよ、終わったらまず両端の親綱用支柱設置。これは端端に先にロープをつけておいて、下から差し上げて、つけてから緊張機を張れ。その確認が終わったら、階段上がって安全帯つけて、縦枠の上下のやりとりやからな?」

わかりやすく現地で説明をするというのはこういうことです。

この3つの条件に合った作業指示が日常的に行われていること。これが良い現場、安全な現場です。

ルールを陳腐化させないために

いかがでしたでしょうか。これはあくまで僕の現場の一例です。これが至上とも考えていませんし、これからも改善を続けると思います。なぜなら一つ決定した安全ルールは、決めたその日から陳腐化が始まる。そう思っているからです。安全に至る道は一つではありません。これからも改善に改善を重ね、作業員の体を、命を守っていきたい。そう思っています。