現場で行う会議、長いなあ~と思ったことありませんか?

僕は若い頃いつも思っていました。

・書いて渡してくれたら半分の時間で済むのに。。。

・要点だけ説明できないのかな???

そう、上司に直接伝えたこともありましたが、「そんな準備をする暇なんてない」の一言で一蹴されたことが何度もありました。

本当にそうでしょうか?だって、1時間の会議時間を30分にするだけで、6人の会議とすれば3時間の時間が削減できるんですよ。その時間があれば、次の会議の準備なんて十分できる筈です。でもやらない、しない。それは、会議自体が目的となっているからに他なりません。

現場はいつも時間が足りないのが普通です。

コミュニケーションは絶対に必要ですが、その時間を減らすだけで、一人一人が心にゆとりを持って仕事が出来る。そう思って僕は以下のことを実践してきました。参考になったら、あなたの現場でも明日から現場で実践してみませんか?

1,会議の準備はレジメと結論の準備

現場で行う会議は、

○所内会議(社員同士の周知連絡会)○朝礼○作業間調整会議○災害防止協議会○安全大会などが主要な物だと思います。そのうち前の三つは特に週の予定の中で時間を一定取る会議、だとすれば、これを効率化すれば現場のスケジュールはかなり楽になるはずですよね。

ではまず、最初の所内会議です。

時間になったら、三三五五集まり、なんとなく会議を始めていませんか?

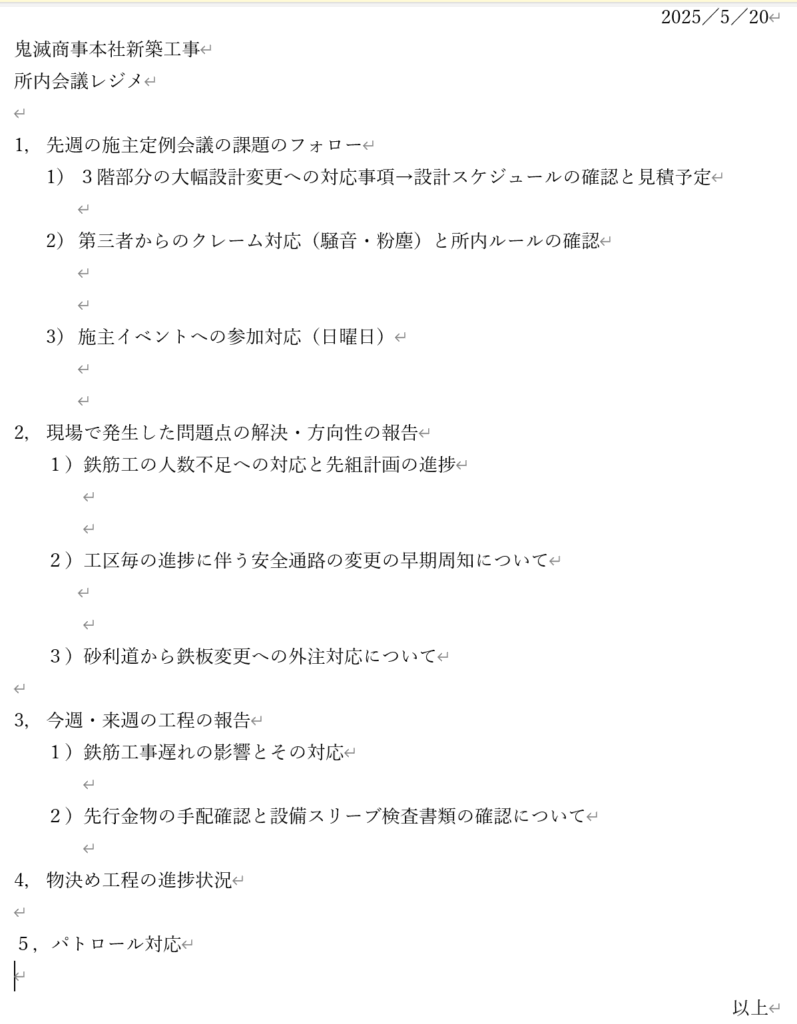

そう、会議は準備が肝心なのです。事前に、何を協議するかは会議の責任者が決め、少なくとも数時間前には全員に配布(メールなどで)します。たとえば、下のように

会議を始めて、いきなり「説明」から入るとそれだけで20分ぐらいかかってしまいます。白紙の状態で会議に臨むのと、こういうレジメが来て、その内容を理解していれば

「ああ、所長はここが聞きたいんだな、じゃあこの資料コピーして持って行っておこう」ってなります。会議で上司に聞かれてから「あ、ちょっと待ってください、資料持ってきます。」で取りに行ったのではそれだけで時間のロスですよね。「あ、そういえば言われてたけど忘れてた!」というものでも2,3時間前に知らされればそれなりに準備が出来ます。

やることを事前に共有すること、これはみんなの時間を節約する方法なのです。

あと、レジメの書き方はなるべく1頁に簡潔に。そして余白を空けて。です。

こうしておくと、皆がメモを書きやすいんです。タブレットでメモを入れるのもやりやすいですよね。その現場のIT環境に合わせて、共有を試行してみてください。

2,何かが起こったら、SNSで写真で共有しよう

ただ、上のレジメでも、内容は結構盛りだくさんですよね。だから、「そもそも会議しなくても報連相ができないかな?」って思いませんか?

そんなとき役立つのが、SNSによる写真の共有です。

僕のいた会社では、WOWトークをSNSとして使っていました。

やり方は簡単。職人さんと打ち合わせするのに、指示と写真を共有する。

鉄筋組み、暑い中ご苦労様です。3通りまで歩けるようになったら、写真撮りに行きます。急がないので一息ついたら○○さんこれに返信してください。お願いします。

みたいに会話して日常を共有することで、上に上がっていない他の職長さんも、ある程度の現場の状況を把握することが出来ます。

勿論、聞き方、言い方は大切ですが、こういう写真と会話を上手く共有することで、「報連相」が事前に短縮でき、「基本的な事実を無駄なく共有する」ことが出来ます。そうすれば夕方以降のながー~~い打ち合わせは半分ぐらいまで減らせるのです。

ここで注意するべきは「SNSを目的にしない」ことですね。

ともすればSNSを使っているかどうかに目が行きがちですが、情報がどれだけ早く共有されているか、という観点で現場の仕事を見ること。特に所長さん。この写真を見てすぐ鬼ツッコミをいれちゃダメですよ。電話、メール、SNS。それぞれに最適の使い方があります。次の共有をためらうようなツッコミはSNSでは厳禁なので気を付けてください。

3,手段が目的化することを管理者は戒めよう

現場だけでなく、会社組織には色々な問題の解決策・手段があります。

ルール、ツール、機械、会議。これらは皆、目的を達するための手段です。その目的は安全だったり、工程だったりしますが、ともすればその手段自体が目的化していることが本当に多いんですね。

・業務を効率化する為の会議で、全ての議題を挙げて延々と会議する

・作業員の健康を維持するために、炎天下でマスク着用ルールを強要する

・全部のルール伝達をもれなく行う為、新規入場者教育を一時間実施

とか、やってませんか?現場の幹部はルールを押しつけていませんか?

組織を束ねる者だけが、その形骸化した、陳腐化したルールを変えることが出来る。個の自覚をしっかり持って、部下や協力会社から意見を聞き、次の解決策を打ち出す。これが管理者の仕事です。しっかり「目的は何か?」を忘れず、新しい取り組みを続けて欲しいと思いますね。