いきなりなタイトルですが、僕は現場所長という役職を持ち、現在部下は事務員さんも含めて16人を数えます。内訳は50代5人、40代4人、30代3人、20代が4人。と恵まれた組織です。そのうち、敬語を使っていないのは20代の4人のみ、残りの人には全て敬語で話しています。境界線は「~長」という役職がついているかどうか。女性事務員さんにも敬語ですので、長でなくても敬語の人がいますね。

こうするようにしたのはいくつか理由があります。それを一つ一つ話していきますね。

1,建設業の粗野なイメージを払拭したい

まずはこれです。建設業って、やっぱり外部から見るとまだまだ3Kのイメージなのですよ。そして関西は余計にため口をきくとけんか腰に聞こえます。

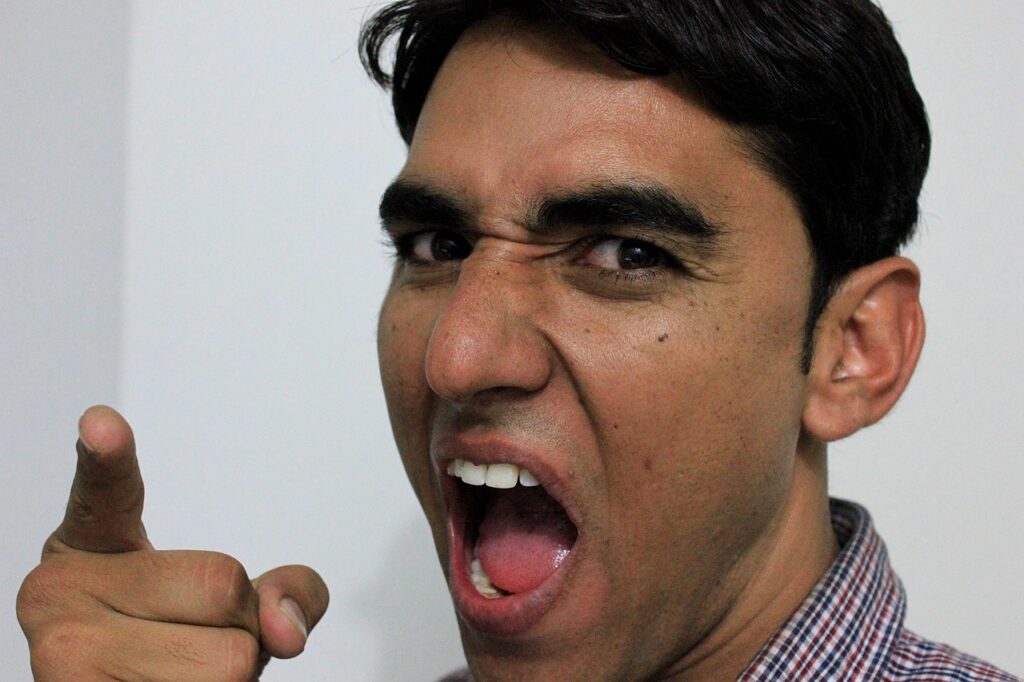

「おい、おまえあの段取りどうなってんねん!」

「何で間に合わんのや!人増やしたらええやろって言っとけ!」

僕が他の現場に見学に行ったとき、会議ではニコニコして敬語で話していた所長が、ひとたび現場事務所に戻ると、上記のような物言いで怒鳴っていたのです。

「これではいけない」そう思いました。建設業はやりがいがあって楽しい、誇り高い仕事だと僕は今でも信じています。なのに「言葉遣い」で粗野なイメージを持たれるのは本当に嫌でした。だから今では極力敬語を使うようにしています。協力会社の社長さんとかにもずっと敬語です。さすがに昔ながらのお付き合いの同年代にはため口ですが、横柄な言葉を使わないように気をつけています。

2,年功序列を排し、実力ある人が現場を率いてほしい

次にこれですかね。

僕ら現場監督は、経験商売かつ、適性を求められる仕事です。工事課長、副所長、現場所長という階段を上り、大きな組織を率いるようになります。しかし、そんなとき邪魔になるのが「年功序列」です。実力があるのに年長の人を部下に持つことができない。それはやっぱりこの年上というだけで上に行ける悪習があるからではないでしょうか。

特に、現在は60歳を超えても「再雇用」という形で継続して務める人が増える中で、否が応でも若年の所長にベテランの部下という構図が生まれます。そんなときにいつまでも部下が上司に「ため口」をきいていたのでは示しがつきません。

そう思って以来、ちょうど50歳の頃だったと思いますが、部下にも敬語で話すように決めました。以降、○長という役職がついている人にはどんなに若くても敬語です。

3,反論しやすく、議論しやすい現場を作りたい

最後はこれです。

現場所長というのは、現場にまつわるほぼ全ての決定権を持ち、お金の使い方から工程の決め方まで絶大な権限を有しています。そんな中で、ついついその権限にあぐらをかいて、部下の意見を聞き入れない所長さんを何度もみてきました。また自分も失敗があった後で、「所長がああ言われたから従いました」などの後日談を聞いてがっかりしたものです。

所長は権限を持っていますが、万能ではありません。特に大きな現場では権限を委譲し、できるだけ多くの人の意見を採用し、よりよい選択肢を選ぶ必要があります。

そんな中で、ため口による強い命令口調が反論を許さない空気を作っているのであれば、それは戒めないといけません。特に僕は大阪出身なので、大阪弁が気持ちが熱くなるとついつい出てしまいます。でもそれでは言いたい反論もできないと考えたのです。

部下に敬語で話すようになって、どうなったか?

実際、敬語を使うようになってもう7年近くなるのですが、結論から言うと、良い効果しかありませんでした。本当に良かったと思っています。実際には次のようなメリットです。

- 1,間違ったら素直に謝れるようになり、意見が聞きやすくなった

- 2,副所長、工事課長の言葉も優しい言葉が多くなった

- 3,女性社員の働きが本当に良くなった

- 4,権限を任せやすくなり、いきいきと仕事してくれるようになった

- 5,訪問した人の印象がすこぶる良くなった

今のところ、デメリットはないと言ってもいいと思います。

やっぱり怒号飛び交う現場よりも、論理的で、優しい雰囲気を皆好むのです。特に女性の印象は本当に良いようで、派遣できている女性事務員さんに言わせると「前に言ってたゼネコンの現場とは根本的に雰囲気が違います。こんなみんな笑ってなかったですよ」って言ってくれます。まあ社交辞令もあると思いますが、思った通りの効果で安心しています。

いかがでしょうか。このブログは現場所長さんの読者もいるかもしれませんね。どうでしょうか部下に敬語。はじめてみませんか?きっといい効果をもたらすと思いますよ。